Traumatherapie: Genetische Zusammenhänge bei PTBS

Traumatherapie: Genetische Zusammenhänge bei PTBS

- Forscher der UCLA finden hochinteressante Zusammenhänge zwischen Genen und Anfälligkeit für PTBS -

Die Erforschung der Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) wird derzeit sehr aktiv betrieben, sicherlich nicht zuletzt auch aufgrund der Tatsache, dass die hohe Erkrankungszahl von US-Soldaten, die aus Kriegseinsätzen zurückkehren zunehmend zu einem finanziellen Problem für die USA wird.

Aber auch außerhalb des militärischen Bereichs sind Traumapatienten in der Psychiatrie und Psychotherapie relativ häufig anzutreffen und stellen oftmals eine große Herausforderung für Behandler dar, da die Symptome der PTBS sehr belastend sein können und der Behandler mit großer Vorsicht vorgehen muss, um den Klienten emotional nicht zu überfordern bzw. bestimmte Symptome durch therapeutische Interventionen nicht noch zu verstärken.

In der psychiatrischen / psychotherapeutischen Forschung wurden bestimmte Fragen im Zusammenhang mit Traumapatienten schon immer (schon zu Zeiten Freuds!) intensiv diskutiert:

Warum entwickelt nach einem bestimmten Ereignis, das zwei Menschen in gleicher Art und Weise erleben der eine eine PTBS und der andere nicht?

Warum erholen sich manche Menschen nach massivsten traumatischen Erlebnissen relativ schnell, zeigen nach kurzer Zeit schon keine Symptome mehr und benötigen auch im Anschluss keine therapeutische Betreuung, während andere Menschen nach von außen betrachtet "deutlich harmloseren" Ereignissen bestimmte PTBS-Symptome nie wieder loswerden, dauerhaft therapeutische Betreuung benötigen und auch nach vielen Jahren noch nicht als geheilt angesehen werden können? (Achtung! Die Bewertung von Ereignissen ist immer subjektiv! Mit "deutlich harmloser" ist hier die subjektive Beurteilung eines Ereignisses im Verhältnis zu einem anderen Ereignis durch einen durschnittlichen außenstehenden Beobachter gemeint. Damit ist nicht gemeint, dass man die Intensität traumatischer Erfahrungen an der Art des auslösenden Ereignisses festmachen sollte)

Warum zeigen manche Menschen eindeutige Trauma-Symptome, können sich aber trotz größtem therapeutischem Aufwand und intensivstem Bemühen einfach nicht an ihr Trauma erinnern?

Warum stecken manche Menschen die härtesten Schicksalsschläge scheinbar ohne Folgen weg, während andere schon bei scheinbaren "Kleinigkeiten" (auch hier soll nichts verniedlicht werden!) sofort eine PTBS entwickeln?

In Bezug auf diese Fragen wurden schon viele Vermutungen angestellt und viel "gedeutelt".

Oft wurden Begriffe wie "Verdrängung" oder "Akzeptanz" verwendet und bei nicht eintredenden Behandlungserfolgen wurde vermutet, dass die Therapie "den richtigen Kern noch nicht getroffen hat" oder man bspw. durch Regression erst noch an einen ganz bestimmten Punkt zurückgehen und eine ganz bestimmte Sache auflösen müsse, um endlich eine Besserung zu erreichen. Ein wirklich schlüssiges und vor allem auch in der Praxis überprüfbares Modell konnte zumeist aber nicht präsentiert werden.

Das TherMedius -Institut begann schon früh, eigene, transparentere Konzepte für die Traumatherapie zu entwickeln, die sich einerseits am aktuellen Stand der therapeutischen Forschung orientieren und andererseits eine Alternative zur "therapeutischen Odyssee", in die man in der Traumatherapie leicht geraten kann bieten indem sie sich auf den Kern der Sache - die Besserung des Befindens des Klienten konzentrieren und die häufig ohnehin nur sehr begrenzt erfolgreiche "Suche nach der absoluten Wahrheit" oder "Suche nach dem Wahren Grund" hintenanstellen.

TherMedius verfolgt in der Traumatherapie schon seit Jahren den Ansatz "Tiefe Erholungszustände, Förderung positiver Emotionen und Zukunftsorientierung statt Regression und ständiger Wiederholung des Belastenden Ereignisses in Gedanken und im Gespräch" und sowohl wir selbst als auch unsere Absolventen haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht.

Ebenso vertreten wir seit Jahren die Ansicht, dass die Vulnerabilität bei der PTBS wenigstens zum Teil genetisch prädisponiert ist, da unsere Nachforschungen in der bildgebenden Gehirnforschungen schon seit Längerem einen solchen Schluss sehr deutlich nahelegen.

Die eigenen Erfahrungen unserer Ausbilder mit Traumapatienten in der Praxis haben gezeigt, dass eine allzu analytische Herangehensweise mit Reise zurück zum Trauma in Trance und dem Versuch, das belastende Erlebnis in irgendeiner Form aufzulösen (ein Ansatz, der übrigens auch heute noch in der hypnotischen Literatur sehr verbreitet ist und leider auch noch häufig gelehrt wird) zumeist deutlich weniger erfolgversprechend ist als die Arbeit mit tiefen Erholungszuständen (Deep State Hypnose) und zukunftsorientierten Tranceanwendungen (Visualisierung einer positiven Zukunft; Erzeugung und Verstärkung positiver Gefühle in Trance).

Die Erfahrungen unserer Absolventen, die mit Traumapatienten nach diesem Konzept gearbeitet haben und die aus eigener Erfahrung mit anderen Herangehensweisen den Vergleich hatten, haben uns in dieser Haltung bestätigt.

Forscher der UCLA sind nun auf Erkenntnisse gestoßen, die sehr gut in dieses Modell passen und erklären könnten, warum bei Traumapatienten Entspannung und Positives Denken oft hilftreicher sind als kognitives Analysieren und Bearbeiten.

Die Entdeckungen der Forscher der UCLA

Forscher der Universität von Kalifornien in Los Angeles (UCLA) haben zwei Gene, die an der Serotonin-Produktion beteiligt sind mit einem erhöhten Risiko, eine Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) zu entwickeln in Zusammenhang gebracht.

Diese Erkenntnisse, die im April 2012 im Journal of Affective Disorders veröffentlicht wurden weisen darauf hin, dass die Empfänglichkeit für PTBS vererblich ist und eröffnen neue Wege für die Traumatherapie.

"Menschen können eine Posttraumatische Belastungsstörung nach dem Überleben eines lebensbedrohlichen Ereignisses wie Krieg, Vergewaltigung oder einer Naturkatastrophe entwickeln", erklärt Dr. Armen Goenjian, forschender Professor für Psychiatrie am Semel-Institut für Neurowissenschaften und Verhaltensforschung an der UCLA. "Wenn sich unsere Entdeckungen bestätigen, kann das zu neuen Vorsorge-Screenings in Bezug auf das Risiko, an einer PTBS zu erkranken führen und es können gezielt auf diese Erkenntnisse abgestimmte Medikamente zur Vorbeugung und Behandlung der Erkrankung entwickelt werden".

Die PTBS kann in Folge von Kindesmisshandlung, sexueller oder physischer Gewalt, schweren Unfällen, Naturkatastrophen oder Kriegserlebnissen entstehen und beinhaltet Symptome wie Flashbacks (spontan sich aufdrängende intensive Erinnerung an das Geschehene), das Empfinden emotionaler Taubheit, Übersensibilität in Bezug auf Gefahren und das Vermeiden von Situationen, die an das ursprüngliche Trauma erinnern.

Goenjian und seine Kollegen untersuchten die DNA von 200 Personen verschiedener Generationen aus 12 Familien, in denen Posttraumatische Belastungsstörungen im Anschluss an das schwere Erdbeben 1988 in Armenien auftraten.

Bei der Untersuchung der Gene der Familien fanden die Forscher heraus, dass Personen, die bestimmte Varianten zweier Gene besaßen mit höherer Wahrscheinlichkeit PTBS-Symptome entwickelten.

Diese beiden Gene, die als TPH1 und TPH2 bezeichnet werden kontrollieren die Produktion von Serotonin, einem Neurotransmitter, der die Laune, den Schlaf und die Aufmerksamkeit reguliert - Bereiche, die bei einer PTBS allesamt beeinträchtigt sind.

"Wir vermuten, dass diese Gen-Varianten weniger Serotonin produzieren und bei den betroffenen Familienmitgliedern dadurch das Risiko, an einer PTBS im Anschluss an ein Gewalt- oder Katastrophenerlebnis erhöhen" sagt Goenjian. "Unser nächster Schritt wird es sein, diese Erkenntnisse in größeren, heterogeneren Testgruppen zu überprüfen".

In den USA sind ca. 7% der Bevölkerung von PTBS betroffen, gerade bei Kriegsveteranen ist die Störung weit verbreitet und stellt ein großes Problem für das Gesundheitssystem dar. Die Entdeckung der UCLA könnte zu besseren Vorsorge-Untersuchungen führen.

"Ein diagnostisches Verfahren, das auf TPH1 und TPH2 basiert könnte es militärischen Führungskräften ermöglichen, Soldaten mit einem erhöhten PTBS-Risiko zu erkennen und sie von entsprechenden Einsätzen zu entbinden", sagt Goenjian. "Unsere Forschungen können Wissenschaftlern zudem dabei helfen, alternative Behandlungsmethoden für die PTBS, aber auch Mediamente, die die Ausschüttung der für die PTBS relevanten Neurotransmitter regulieren zu entwickeln".

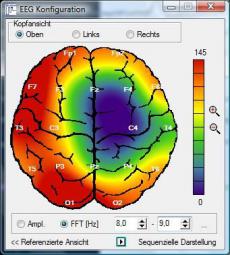

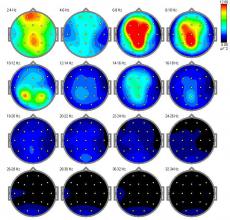

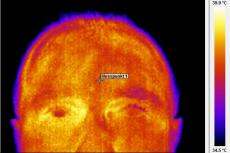

Laut Goenjian hilft die Bestimmung der mit PTBS in Zusammenhang stehenden Gene Neurowissenschaftlern dabei, die Störung anhand neurobiologischer Messwerte (Bluttest, EEG) anstelle klinischer Beobachtung zu diagnostizieren.

Bedeutung dieser Erkenntnisse für die Hypnose

Es gibt eine Reihe von Studien, die darauf hinweisen, dass die Hypnose direkte Auswirkungen auf das Serotonin-Level und das Level damit in Verbindung stehender Neurotransmitter hat (in der Neurobiologie geht es fast nie nur um einen einzelnen Transmitter, sondern zumeist um eine ganze Gruppe von Neurotransmittern, die miteinander interagieren). Barbara B. Domangue wies schon 1985 im Rahmen einer Schmerztherapie-Studie nach, dass Hypnose bspw. direkten Einfluss auf die Produktion von Beta-Endorphinen, die eng mit der Serotonin-Produktion in Zusammenhang stehen, hat.

Ein wichtiger Vorteil der Hypnose ist, dass sie diese neurobiologischen Prozesse auf natürlichem Wege stimuliert und dabei körpereigene Resourcen nutzt, während die Gabe von Medikamenten, die bestimmte Neurotransmitter enthalten oder deren Ausschüttung / Abbau anregen sollen oft sehr schwierig ist und mit starken Nebenwirkungen in Verbindung steht.

Aus unserer Sicht ergeben sich für die Hypnose-Forschung und die Hypnotherapie bzw. auch die Psychotherapie allgemein also folgende Bedeutungen:

Im Zusammenhang mit diesen Forschungen lassen sich neue Erklärungsmodelle entwicklen, warum die Hypnose bereits in der Vergangenheit bei manchen Klienten so gute Ergebnisse in der Traumatherapie erzielen konnte und Therapeuten haben neue Erklärungsmöglichkeiten, wie sie ihren Klienten die Wirksamkeit der Hypnose im Bereich Traumatherapie erläutern können.

Vieles spricht dafür, bei Traumapatienten hypnotherapeutisch weiterhin zukunfts- und tiefenentspannungsorientiert und nicht oder nur in kleinerem Rahmen analytisch und regressiv zu arbeiten. Auch wenn Trauma-Patienten sich oft eine themenbezogene Therapie wünschen, weil sie aufgrund ihrer kognitiven Logik oder entsprechnder Aussagen in Literatur und Internet der Meinung sind, es gäbe da eine "Lösung" zu finden, nach der man suchen müsste, sollte der Therapeut zuerst prüfen ob er durch entsprechend intensive Entspannung (Deep State) und die Förderung positiver Emotionen evtl. auch ohne Konfrontation mit belastenden Inhalten eine Besserung für den Klienten erzielen kann.

Die Schwere und Intensität einer PTBS und der Grad der emotionalen Belastung eines Klienten scheint in entscheidendem Maße von genetischen Faktoren abzuhängen. Therapeuten sollten also nicht versuchen, die Frage, warum ein Klient eine bestimmte Belastungsintensität erlebt auf analytischem Wege zu klären, was sich viele Klienten gerade in hypnotherapeutischen Praxen oft wünschen - bei einer genetischen Prädisposition würde das zu nicht viel führen.

Besonders wichtig: Aufgrund der oben geschilderten Sachverhalte lässt sich auch erklären, wieso Menschen, die gar keine PTBS-Patienten sind Symptome wie PTBS-Patienten entwickeln können. Hierzu mehr unter Trauma-Patienten, die gar keine sind.

Denkanstoß: Trauma-Patienten, die gar keine sind

Dieses Thema liegt uns als praktizierende Hypnosetherapeuten sehr am Herzen, da es für die Praxis von großer Bedeutung ist und gerade die Hypnose, die den Ruf genießt, ein hervorragendes Medium zum "Herausfinden innerer Wahrheiten" zu sein, Klienten, die sich in diagnostischen Grenzbereichen bewegen "magisch anzieht".

In vielen Hypnose-Praxen gehören Klienten, die sich mit dem Wunsch an den Therapeuten wenden, in Hypnose herauszufinden, was für ein Trauma sie erlitten haben, das verantwortlich für Symptome ist, unter denen sie leiden regelrecht zur Tagesordnung. In größeren Praxen ist es nicht ungewöhnlich, wenn 1-3 solcher Anfragen pro Woche eingehen (das zeigt auch, wie viele Menschen unter solchen Symptomen leiden!). Für Behandler, die mit solchen Klienten arbeiten (hierfür kommen ja nur Behandler mit Heilerlaubnis in Frage, da es sich um medizinische Inhalte handelt) ist es daher sehr wichtig, sich eingehend mit diesem Thema auseinanderzusetzen und gut vorbereitet in die Behandlung zu gehen.

Die Klienten, um die es hier geht haben Symptome, die einer PTBS oder den Folgesymptomen einer PTBS nahekommen, können sich aber an keine traumatisierende Situation erinnern oder sind sich nicht sicher, welche Situation in ihrem Leben die für die Symptome verantwortliche Situation gewesen sein könnte.

Schon oft wurde von Therapeuten eine PTBS diagnostiziert und dabei das Fehlen einer Erinnerung an die traumatisierende Situation damit begründet, dass es bei Trauma-Patienten häufig zu Amnesien und Verdrängung kommt. Die Aussage, dass Trauma-Patienten sich häufig nicht an ihr Trauma erinnern ist auch in der Literatur und im Internet oft vertreten, sodass viele Klienten aufgrund ihrer eigenen Recherchen und ohne jemals mit einem qualifizierten Traumatherapeuten gesprochen zu haben auch selbst zum Schluss kommen, sie müssten ein Trauma-Patient sein.

Diese Klienten hören oder lesen nun die ebenfalls weit verbreitete (und von modernen Forschern zumeist als veraltet angesehene) Aussage "Bei einem Trauma muss man an den Ursprung zurück, um es auflösen zu können".

Sie gehen also davon aus, dass ihre Probleme von einem Trauma verursacht wurden, an das sie sich nicht erinnern können und dass sie, wenn sie herausfinden, welches Trauma das war, dieses auflösen (lassen) können und damit ihre Symptome verschwinden.

Wenn man nun aber bedenkt, dass die Symptome einer PTBS durch eine Störung im Serotonin-Haushalt verursacht werden, die durch die Traumatisierung hervorgerufen wurde, eine Störung im Serotonin-Haushalt aber auch vollkommen ohne Traumatisierung auftreten kann (z.B. aufgrund Stoffwechselstörungen, ungesundem Lebenswandel, Nebenwirkungen von Medikamenten, Störungen im Circadianen Rhythmus, ebenfalls genetischer Prädisposition), dann wird schnell erkennbar, dass das Risiko, dass Klienten fälschlicherweise als Traumapatient eingestuft und behandelt werden durchaus vorhanden ist.

Auch das Risiko, dass ein "Falsches Trauma", nämlich ein Erlebnis, das von außen und ggf. auch vom Klienten selbst betrachtet eine höhere emotionale Belastung darstellte und sich als Trauma "anbietet" als solches identifiziert und für die Symptome verantwortlich gemacht wird, obwohl es tatsächlich überhaupt nichts mit den Symptomen zu tun hat, ist in solchen Fällen sehr hoch.

Naturgemäß denkt ein Klient, der sich für einen Trauma-Patienten hält oder dafür gehalten wird darüber nach, welche Ereignisse in seinem Leben "schlimm genug" gewesen sein könnten, um als Trauma "dienen" zu können.

Da fast jeder Mensch irgendwelche unangenehmen Ereignisse in seinem Leben hatte, unter denen er einmal in irgendeiner Form stärker litt, findet sich zumeist auch schnell ein "Schuldiger", an dem dann leider nur allzu oft ohne jeglichen Erfolg "therapeutisch herumgebastelt" wird.

Das alles heißt nicht, dass es nicht sein kann, dass ein Traumapatient eine Amnesie in Bezug auf sein Trauma hat. Die Erfahrung in der hypnotherapeutischen Praxis hat jedoch gezeigt, dass man bei Traumapatienten, die erst noch herausfinden möchten, was überhaupt ihr Trauma war äußerst vorsichtig vorgehen sollte, da es durchaus sein kann, dass es sich um gar kein Trauma, sondern eine ganz andere Störung handelt, die lediglich trauma-artige Symptome zeigt.

Hier deshalb einige Tipps für Hypnosetherapeuten im Umgang mit Klienten mit unklarer Trauma-Diagnose:

Achten Sie, wenn Sie mit Traumapatienten arbeiten immer darauf, dass ihre diagnostischen und psychopathologischen Kenntnisse aktuell sind, machen Sie sich eingehend mit der Bedeutung des Serotonins im Gehirnstoffwechsel und möglichen Einflussfaktoren, die zu Beinträchtigungen seiner Produktion führen können vertraut, und führen Sie immer eine ausführliche und themengerechte Anamnese und Diagnostik durch.

Lassen Sie sich nicht von Diagnosen anderer beeinflussen, wenn diese für sie nicht zu 100% klar nachvollziehbar und schlüssig sind (es könnte sein, dass ein Kollege, der den Klienten zuvor behandelt hat sich geirrt oder etwas übersehen hat; es könnte ebenso sein, dass ein Kollege nicht über ihre Kenntnisse verfügte und deshalb falsch lag) und akzeptieren Sie schon gar nicht eine reine Eigendiagnose des Klienten als Basis für Ihre Arbeit ohne diese sachgerecht zu verifizieren. Klienten möchten sich die vorbereitende Arbeit in einer Therapie häufig gern "sparen", da sie glauben, das ja ohnehin alles zu wissen und den damit verbundenen Aufwand als Verschwendung (Zeit- und Geldverschwendung) ansehen. Stattdessen möchten Sie oft lieber "zur Sache" kommen und fordern, dass der Therapeut möglichst schnell "loshypnotisiert".

Führende aktuelle Trauma-Forscher sind sich einig: Für eine erfolgreiche Traumatherapie ist es nicht notwendig, zum Trauma zurückzukehren, mehr über das Trauma herauszufinden oder einen ganz bestimmten Aspekt aufzulösen (auch wenn sich entsprechende Aussagen sehr hartnäckig in therapeutischen Kreisen halten). Die Versuche, das zu tun sind für den Klienten zumeist nur sehr belastend und bringen oft keinerlei Besserung. Klären Sie den Klienten also entsprechend auf, konzentrieren Sie sich auf positive Emotionen und Entspannung und lehnen Sie Behandlungen, hinter denen Sie nicht stehen können ab, auch wenn der Klient noch so darauf drängt.

Machen Sie sich bewusst: Viele Klienten bauen große Hoffnungen in eine bestimmte Vorgehensweise auf, die sie sich aus der Literatur oder aufgrund esoterischer Überzeugungen selbst zusammengereimt haben und "verrennen" sich regelrecht in der Überzeugung, dass genau das alle ihre Probleme lösen könnte - umso schlimmer ist es dann für sie, wenn der "Plan" nicht funktioniert und die erhofften Ergebnisse nicht eintreten. Auch wenn einige Kollegen jetzt vielleicht sagen "Wenn es dem Weltbild des Klienten entspricht, kann er auch geheilt werden, wenn man ihm das gibt, wovon er glaubt, dass es ihn heilen wird", sind solche "Weltbild-Denkansätze" gerade im medizinisch / therapeutischen Bereich zumeist nicht haltbar, wenn nicht gar fast schon gefährlich naiv. So können regelrechte therapeutische Odysseen entstehen, bei denen ein Klient über Jahre einem "Phantom" nachjagt, das er nie erreicht. Wenn ein Klient sich mit einem ähnlich gelagerten Sachverhalt an Sie wendet und berichtet, dass er sich bereits von einem anderen Hypnosetherapeuten zu diesem Zweck behandeln ließ, dieser es aber "nicht richtig konnte" und er es nun bei Ihnen probieren möchte, da er Sie für kompetenter hält, könnte es sich um einen solchen Fall handeln.

Klären Sie Ihre Klienten auf: Machen Sie sie darauf aufmerksam, dass es für Symptome, die für ein Trauma sprechen könnten auch andere (neurobiologische) Ursachen geben kann. Prüfen Sie ob es beim einzelnen Klienten nicht evtl. noch andere Erklärungen für die Symptome geben könnte und lassen Sie nicht den Klienten aufgrund dessen, was er glaubt entscheiden, wie Sie therapeutisch vorgehen, sondern treffen ausschließlich Sie die Entscheidung über die therapeutische Vorgehensweise aufgrund der Ihnen vorliegenden Fakten und der sich daraus ergebenden Schlussfolgerungen.